Dulu, pada Pilpres 2014, pernyataan Wanda Hamidah dianggap lebay, bahkan ditertawakan. Ia menyebut, jika Prabowo kelak menjadi presiden, ruang kritik akan menyempit, media akan dibungkam, dan negara perlahan kembali ke pola Orde Baru.

Waktu itu banyak yang mengejek. Katanya berlebihan. Katanya menakut-nakuti publik.

Hari ini, ramalan itu terasa makin relevan.

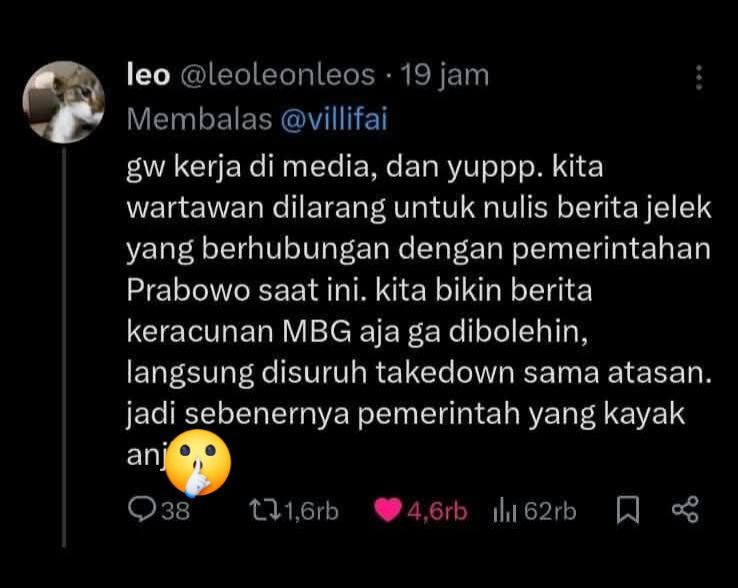

Di era pemerintahan sekarang, kritik mulai dianggap ancaman. Media yang terlalu vokal ditekan, dibenturkan dengan pasal, atau dipelintir narasinya. Rakyat yang bersuara dicap pembenci, antek asing, bahkan musuh negara. Bukan dibantah dengan data, tapi dihardik dengan emosi.

Ironisnya, pemimpin yang dulu mengklaim siap dikritik, kini justru tampak alergi terhadap kritik. Meja bisa digedor, suara ditinggikan, dan label “antek asing” dilempar begitu saja setiap kali kebijakan dipertanyakan. Negara seolah tidak lagi dipimpin dengan kepala dingin, melainkan dengan perasaan tersinggung.

Yang lebih berbahaya, pola ini perlahan dinormalisasi. Rakyat diminta diam demi stabilitas. Media diminta “bijak” yang artinya jangan terlalu kritis. Demokrasi direduksi sekadar ritual lima tahunan, bukan ruang dialog yang hidup.

Jika kritik dianggap makar, jika perbedaan pandangan dicurigai, jika kekuasaan lebih sibuk membungkam daripada menjelaskan, maka pertanyaannya sederhana:

Ini negara demokrasi, atau sekadar demokrasi di atas kertas?

Mungkin sekarang saatnya kita bertanya kembali: Bukan “ke mana Wanda Hamidah sekarang?”

melainkan, mengapa ramalannya justru terasa kian nyata?

Karena sejarah tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk diulang,

saat rakyat lengah,

dan kekuasaan merasa tak perlu lagi mendengar.

(Eben Eizer Ritonga)

Komentar