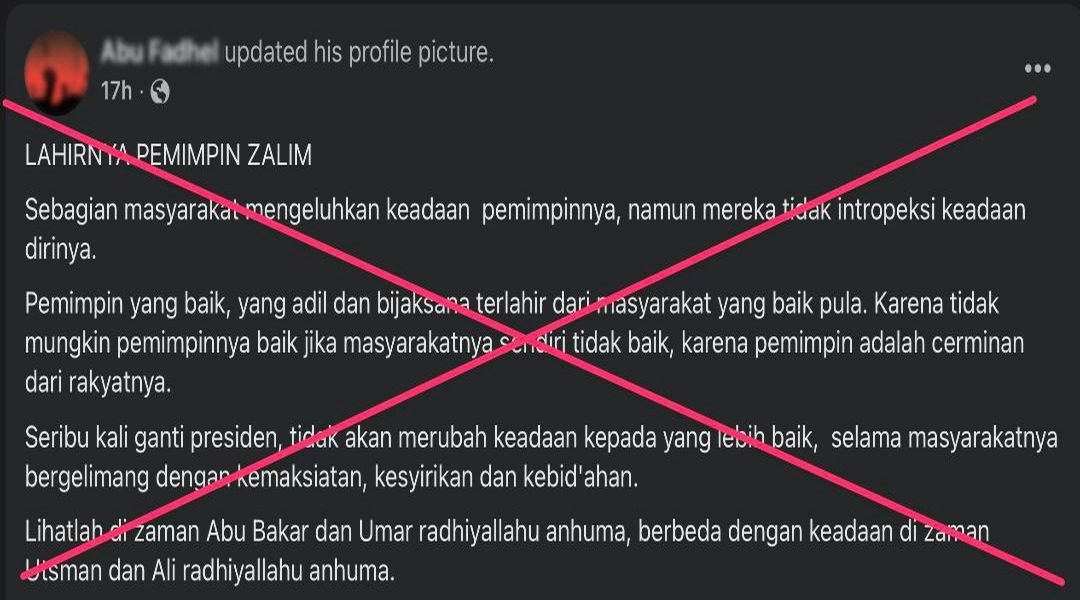

𝐍𝐚𝐫𝐚𝐬𝐢 “𝐏𝐞𝐦𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧 𝐙̣𝐨̄𝐥𝐢𝐦 𝐂𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭” = 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐞𝐬𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧

✍🏻Arsyad Syahrial

Si Pudel lagi-lagi membuat narasi opini menyesatkan dengan mengklaim bahwa pemimpin ẓōlim hanyalah cerminan dosa rakyat. Walau itu terdengar sangat religius karena ditambahkan banyak perkataan ùlamā’, namun secara dalīl, sejarah, dan logika, ia bermasalah besar!

Sebenarnya saya telah beberapa kali membuat bantahan terhadap narasi opini model begini.

Namun baiklah kita bahas lagi di mana letak masalahnya…

1. Kelemahan fondasi dalil

Hadits “كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ” (sebagaimana keadaan kalian, demikianlah kalian dipimpin) yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiyy dan ad-Dailamiyy dinilai dhoif oleh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albāniyy di dalam Silsilah al-Aḥādīṫ aḍ-Ḍoȉfah no 320 di mana Beliau menegaskan kelemahan ḥadīṫ ini secara riwayat dan secara makna ia bertentangan dengan fakta sejarah di mana pemimpin ẓōlim bisa muncul di tengah rakyat yang baik.

2. Zolimnya penguasa adalah fitnah, bukan serta-merta akibat ẓōlimnya rakyat

Jika penguasa selalu cerminan rakyat, maka Baginda Nabi ﷺ tak perlu memerintahkan ummatnya untuk mengingkari keẓōliman penguasa.

Padahal, jelas Baginda Nabi ﷺ memperingatkan:

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

“Penguasa akan ditunjuk atas kalian, dan kalian akan menemukan mereka melakukan perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Siapa saja yang membenci perbuatan buruk mereka terbebas dari dosa. Siapa saja yang tidak menyetujui perbuatan buruk mereka (juga) aman (dari kemurkaan Ilahi). Tetapi siapa saja yang menyetujui perbuatan buruk mereka dan menirunya (akan dikutuk).” [HR Muslim no 1854].

3. Fakta sejarah menunjukkan penguasa yang mengubah rakyat

Narasi “rakyat harus baik dulu baru pemimpin baik” dipatahkan oleh sejarah, karena Islam mengenal kekuatan kekuasaan untuk memperbaiki peradaban.

Adapun kasus yang paling terkenal adalah ketika Kholifah Ùmar ibn Àbdul-Àzīz رحمه اللـه تعالى naik sebagai pemimpin di tengah dinasti Umayyah yang saat itu penuh dengan praktik keẓōliman.

Maka jika teori “pemimpin cerminan rakyatnya” itu mutlak benar, tentu tidaklah mungkin lahir pemimpin sekaliber Beliau dari rakyat yang sudah terbiasa dengan sistem korup. Nyatanya, kualitas rakyat membaik setelah pemimpinnya àdil.

Kholifah Utsman ibn al-Àffān رضي اللـه تعالى عنه sebagaimana dinukil oleh Ṡaiḳul-Islām Aḥmad ibn Àbdul-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrōniyy dan Imām Ibnu Kaṫir رحمهما اللـه تعالى mengatakan:

إن اللـه ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

“Sungguh Allōh mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah dengan al-Qur-ān.”

Ini artinya, ketertiban masyarakat bergantung pada penegakan ḥukum oleh penguasa, bukan sekadar keṣolīhan individu rakyat.

4. Meluruskan sejarah zaman Khalifah Utsman dan Ali رضي اللـه تعالى عنهما

Menuduh kekacauan di zaman khalifah Utsman dan Ali ضي اللـه تعالى عنهما sebagai “cerminan rusaknya rakyat” adalah tuduhan yang sama sekali tak beradab kepada para Salafuṣ-Ṣōliḥ.

Bagaimana tidak?

Faktanya mayoritas rakyat Madīnah pada saat itu adalah Ṣoḥābat Nabi dan Tābiȉn…!

Penyebab sebenarnya menurut Syaikhul Islam ibn Taimiyyah sebagaimana yang dinyatakannya di dalam Minhājus-Sunnah adalah bahwa fitnah tersebut dipicu oleh infiltrasi politik dan provokasi dari pihak luar (seperti kelompok Àbdullōh ibn Saba’), bukan karena masyarakatnya berubah menjadi buruk atau musyrik dan melakukan kebid’ahan.

5. Keadilan penguasa adalah kunci

Syaikhul Islam ibn Taimiyyah رحمه اللـه تعالى di dalam Majmū’ al-Fatāwa XXVII/146 memandang keàdilan sebagai “syarat keberlangsungan dunia” (niẓomul-àlam) dengan menukil dan menyetujui perkataan:

إن اللـه يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة

“Sungguh Allōh akan melanggengkan pemerintahan yang àdil meskipun ia kāfir, dan Allōh tidak akan melanggengkan pemerintahan yang ẓōlim meskipun ia Muslim.”

Faktanya adalah rakyat akan diam ketika rezim penguasa berlaku memberikan stabilitas sosial-politik-ḥukum-keamanan terhadap rakyatnya meskipun oknum penguasanya berbuat kema`ṣiyyatan pribadi, namun rakyat takkan diam jika rezim penguasanya bertindak tidak àdil kepada rakyat meskipun penguasa Muslim dan ṣōliḥ.

Memilih pemimpin yang kuat / cakap (meski kurang taqwa) lebih utama daripada pemimpin ṣōliḥ yang lemah, karena dampak keẓōliman / kelemahan pemimpin bersifat publik, sementara dosa dari perbuatan ma`ṣiyyah individu oknum penguasa itu berṣifat pribadi.

6. Menyalahkan korban (blaming the victim)

Jika narasi si Pudel benar, maka ia mau tak mau ia akan sampai pada kesimpulan yang absurd & batil sebagai berikut:

- Fir’aun adalah cerminan dari Nabi Musa dan Banī Isrō-īl.

- Al-Ḥajjāj ibn Yūsuf aṫ-Ṫaqofiyy adalah cerminan dari para Tābiȉn, TābiTābiȉn, dan ùlamā’ besar yang hidup di zamannya.

- Khalifah al-Ma’mūn yang beràqīdah Mu`tazilah adalah cerminan dari Imām Aḥmad رحمه اللـه تعالى.

Maka tampak sekali narasi ini “pemimpin cerminan rakyat” ini sangat berbahaya karena membebaskan penguasa tiran dari tanggung jawab dengan menyalahkan rakyat yang menjadi korban keẓōliman.

7. Pembungkaman amar ma`rūf nahyi munkar

Narasi “pemimpin cerminan rakyat” ini memiliki efek samping yang melumpuhkan daya kritis ummat, sebab ia:

– Membungkam kritik, di mana rakyat dipaksa hanya sibuk “introspeksi diri” sementara kebijakan publik yang merusak dibiarkan terus berjalan.

– Menghapus jihād lisan, padahal Baginda Nabiyy ﷺ bersabda bahwa jihād yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa lalim.

– Legitimas tirani, membuat keẓōliman seolah-olah adalah “taqdir sosial” yang tidak perlu diubah secara sistemik.

Menyederhanakan keẓōliman penguasa menjadi sekadar “salah rakyat” adalah pemikiran yang tidak berdasar dan berasal dari pikiran para penjilat. Dalam Islām, pemimpin memiliki tanggung jawab personal yang berat di hadapan Allōh ﷻ atas setiap kebijakan, tindakan, perkataan, sikap, dan kelalaian yang ia perbuat. Rakyat memang wajib memperbaiki diri, namun itu tidak menghapus kewajiban untuk menuntut keàdilan dan melakukan amar ma`rūf nahyi munkar terhadap penguasa.

Apabila setiap keẓōliman penguasa hanya dijawab dengan “mungkin saya kurang ìbādah, kurang ṣōliḥ, kurang bertaqwa”, maka perintah Nabiyy untuk menasihati penguasa menjadi tidak relevan, perintah Allōh ﷻ untuk saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran jadi tak berlaku. Padahal, introspeksi pribadi dan kritik terhadap kebijakan publik harus berjalan beriringan.

Demikian, semoga bermanfaat.

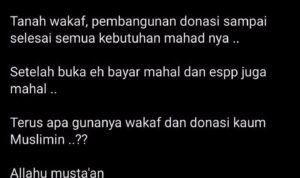

Komentar