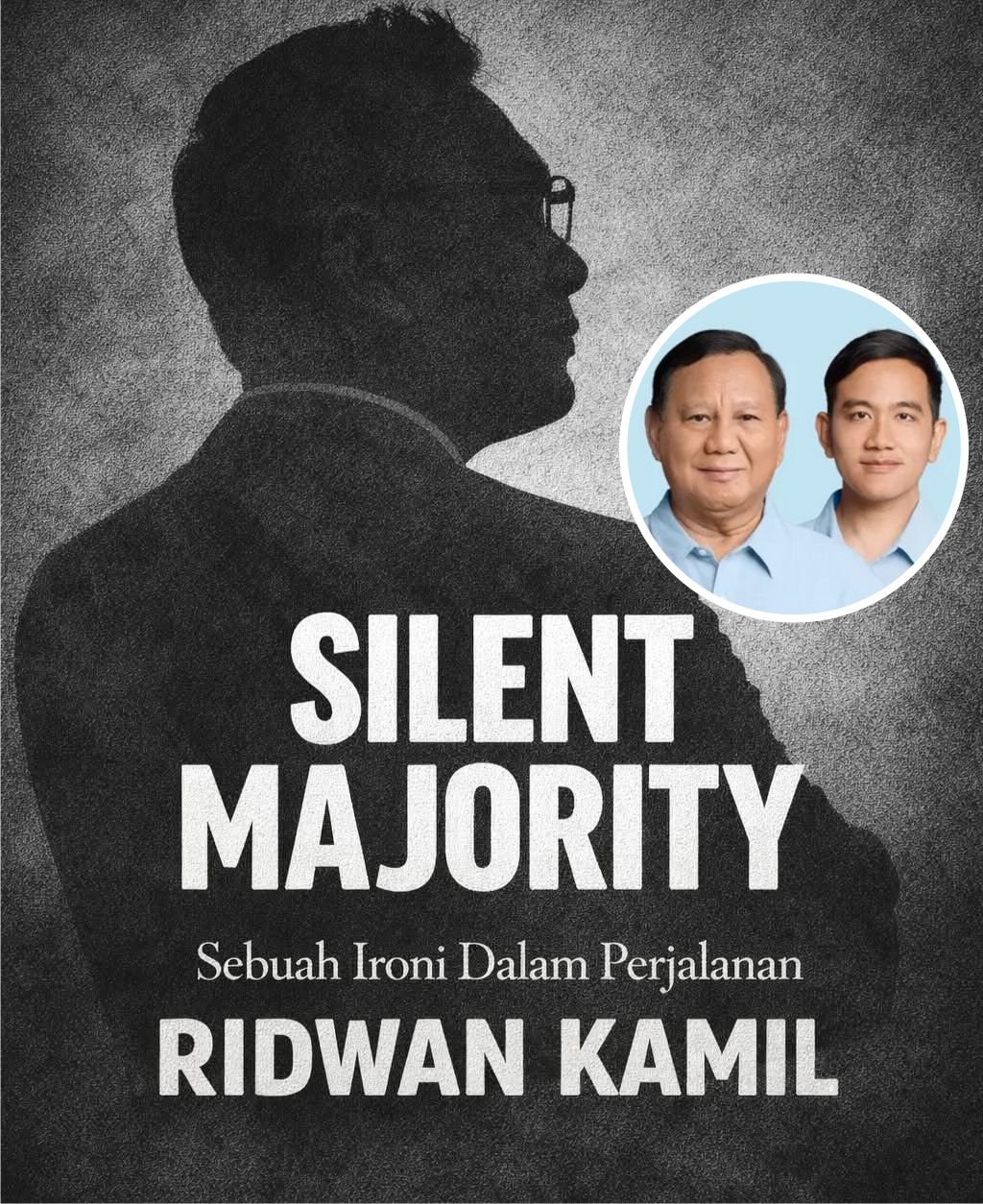

"Silent Majority Telah Berbicara"

Sebuah Ironi dalam Perjalanan Ridwan Kamil

✍🏻Kang Irvan Noviandana

Ridwan Kamil pernah mengunggah sebuah tulisan yang mendapat spotlight media dalam momen Pilpres kemarin. Beliau menyebut kemenangan Prabowo Gibran sebagai kemenangan silent majority, dengan satu kalimat yang masih kuat diingatan saya “Silent Majority telah berbicara.”

Pernyataan itu bukan sekadar komentar politik biasa. Komentar itu mencerminkan kebanggaan, sekaligus posisi ideologis, bahwa mayoritas yang selama ini diam akhirnya menunjukkan kehendaknya.

Namun ada ironi yang sulit dihindari hari ini pada perjalanan Kang Emil, baik dalam karier politiknya juga dalam dinamika kehidupan pribadinya yang belakangan jadi sorotan. Disclaimer sejak awal tulisan ini bukan untuk ikut masuk ke dalam prahara yang sedang menimpa Kang Emil. Ini bukan tulisan penghakiman, apalagi eksploitasi isu pribadi. Tulisan ini adalah refleksi atas apa yang pernah dibanggakan Kang Emil sendiri yaitu silent majority.

Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu dudukkan terlebih dahulu, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan silent majority?

Secara historis, istilah silent majority dipopulerkan oleh Presiden AS Richard Nixon pada tahun 1969. Istilah ini merujuk pada mayoritas warga negara yang tidak turun ke jalan, tidak vokal, tidak ikut demonstrasi, tetapi dianggap mendukung stabilitas dan pemerintahan yang berkuasa. Mereka “diam”, namun diklaim berada di belakang negara.

Dalam konteks Indonesia, istilah ini mendapatkan bentuk barunya pasca 2016, pasca kejatuhan Ahok. Mantan Kapolri Tito Karnavian yang sekarang menjabat sebagai Mendagri menggunakan istilah silent majority secara resmi dalam pidatonya sebagai counter narrative terhadap, kelompok demonstratif, oposisi jalanan, serta tekanan politik berbasis mobilisasi massa.

Melalui pidato tersebut, masyarakat yang dikelompokkan sebagai silent majority didorong untuk bersuara sebagai penyeimbang. Pesannya jelas, suara yang diam dianggap lebih representatif dibanding suara yang ribut.

Seiring waktu, silent majority tidak lagi berdiri sebagai istilah netral. Silent majority berubah menjadi alat legitimasi. Legitimasi bagi aparat dalam menindak pihak-pihak yang dianggap mengganggu pemerintah. Kita menyaksikan bagaimana istilah ini berjalan beriringan dengan penangkapan tokoh publik, kriminalisasi ulama, sampai pembunuhan tragis terhadap enam laskar oleh oknum polisi dalam kasus KM 50. Silent majority ini bukan hanya diam, tapi mereka mendukung narasi Polri saat itu.

Masuk ke konteks Pilpres kemarin, Ridwan Kamil sebagai Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat menyatakan kemenangan pasangan 02 sebagai suara silent majority. Pernyataan ini tidak bisa dipahami sekadar sebagai istilah filosofis atau ungkapan retoris. Ia memiliki rekam jejak historis dan keterhubungan langsung dengan narasi pasca-2016, sebuah era di mana kritik dipersempit, protes dipersepsikan sebagai gangguan, dan aparat memperoleh legitimasi moral dari klaim ‘mayoritas yang diam’ (silent majority).

Di sinilah ironi itu muncul dengan jelas.

Jika kita amati, prahara yang menimpa Ridwan Kamil hari ini bukan ramai di forum-forum diskusi kritis. Ia tidak menjadi santapan utama kelompok yang dulu sering dicap sebagai noisy minority (suara brisik oposisi). Ia tidak terlalu laris di kalangan aktivis yang kerap dituduh mengganggu pemerintah. Justru sebaliknya, isu ini paling ramai beredar dan dibicarakan di akun-akun silent majority itu sendiri.

Masyarakat yang selama ini tidak terlalu tertarik membahas kebijakan negara, problem struktural, atau nasib umat, justru sangat antusias ketika yang dibahas adalah kehidupan pribadi dan gosip rumah tangga seseorang.

Di titik ini, silent majority memperlihatkan wajah aslinya. Mereka bukan kelompok yang silent dalam pengertian hakiki. Mereka diam terhadap isu sosial dan politik, bukan karena kedewasaan, tetapi karena apatisme. Tapi mereka bisa sangat berisik ketika isu yang dibicarakan adalah urusan rumah tangga, perselingkuhan dan gosip ringan.

Ironisnya, Ridwan Kamil hari ini justru berhadapan dengan massa yang pernah ia banggakan. Bukan sebagai pendukung yang membela, tetapi sebagai kerumunan yang menghakimi. Sunyi yang dulu dielu-elukan, sekarang berubah menjadi kebisingan yang tidak lagi mengenal batas empati. (*)