✍🏻Balqis Humaira

Gue baca kalimat itu sekali.

“Terima kasih concern anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi bencana ini.”

Reaksi pertama gue jujur aja:

Oke. Ini kalimat pemimpin.

Nggak merengek.

Nggak manja.

Nggak kelihatan kecil.

Tapi…

kepala gue yang satunya belum diam.

Dia nyeletuk pelan tapi nyebelin:

“Lo yakin yang ‘mampu’ itu negara? Atau rakyatnya yang lagi dipaksa mampu?”

Nah. Di sini mulai ribut.

Karena gue kebayang satu-satu wajah yang nggak pernah ada di panggung pidato.

Orang yang rumahnya kebanjiran tiga kali setahun.

Ibu-ibu yang masak di dapur umum dari sumbangan tetangga.

Relawan yang jalan kaki masuk hutan karena akses negara nggak tembus.

Warga yang nunggu bantuan sambil ngecas HP ke genset seadanya.

Mereka ini yang selalu “mampu”.

Bahkan terlalu mampu.

Sampai negara jadi kebiasaan numpang di ketangguhan mereka.

Otak optimis gue masih berusaha nahan.

“Ya tapi negara kan nggak bisa disalahin semua. Namanya juga bencana.”

Iya. Tapi kepala gue yang satu lagi langsung nyamber balik:

“Kalau bencana itu alam, iya. Tapi kalau dampaknya selalu diperparah oleh kebijakan, itu bukan murni alam.”

Dan ini bagian yang bikin dada gue sesek.

Karena kita ini sering banget salah kaprah.

Setiap kali banjir: “Cuaca ekstrem.”

Setiap kali longsor: “Curah hujan tinggi.”

Setiap kali kebakaran hutan: “Musim kemarau.”

Padahal di belakangnya ada:

izin tambang,

izin sawit,

alih fungsi lahan,

tata ruang ugal-ugalan,

pengawasan setengah hati.

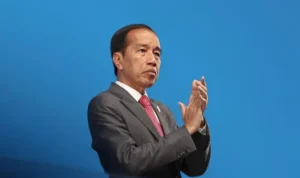

Jadi pas Prabowo bilang “Indonesia mampu”, kepala gue yang kritis langsung nanya:

“Mampu kenapa pencegahannya selalu kalah cepat dari kerusakannya?”

Dan ini bukan pertanyaan jahat. Ini pertanyaan logis.

Kalau mampu, kenapa titik bencananya itu-itu lagi?

Kalau mampu, kenapa korbannya kelompok yang sama terus?

Kalau mampu, kenapa setiap kejadian besar selalu kelihatan kaget?

Otak gue yang satu masih ngotot:

“Lo terlalu keras. Baru juga ngomong. Belum tentu nggak ada tindak lanjut.”

Iya. Bisa jadi.

Tapi pengalaman ngajarin gue satu hal pahit:

di negeri ini, pidato sering lebih cepat daripada pembenahan.

Dan itu yang bikin kalimat ini terasa riskan.

Karena begitu seorang presiden bilang ke dunia,

“Kami mampu,”

maka semua kegagalan setelah itu bukan lagi soal kurang sumber daya,

tapi soal janji yang nggak ditepati.

Kepala gue mulai berdebat lebih dalam.

Yang satu bilang:

“Ini soal harga diri bangsa. Masa iya tiap ada bencana kita buka tangan terus?”

Yang satunya jawab:

“Harga diri bangsa itu bukan soal nolak bantuan, tapi soal memastikan rakyatnya nggak jadi korban kebanggaan kosong.”

Dan itu kena.

Karena jujur aja, gue muak sama nasionalisme yang berhenti di slogan.

Nasionalisme yang bangga di podium, tapi lambat di lapangan.

Nasionalisme yang galak ke luar, tapi kompromistis ke dalam.

Kita sering banget sok tegas ke negara lain,

tapi lembek ke korporasi sendiri.

Sok mandiri di pidato,

tapi tergantung di sektor pangan, energi, dan teknologi.

Jadi kalimat “Indonesia mampu” itu kayak dua mata pisau.

Bisa jadi pernyataan kekuatan.

Atau bisa jadi tameng buat nutupin lubang.

Dan masalahnya, kita terlalu sering pakai kalimat besar buat nutupin lubang kecil yang dibiarkan membesar.

Otak gue makin ribut.

Bagian optimis bilang:

“Mungkin ini sinyal kepemimpinan baru. Lebih tegas. Lebih berani.”

Bagian skeptis langsung balas:

“Atau ini cuma pengulangan gaya lama: kuat di citra, lambat di sistem.”

Karena gue nggak bisa lupain satu pola klasik di negeri ini:

begitu ada krisis, pejabat sibuk ngomong “kita mampu”,

tapi lupa satu hal: korban nggak butuh afirmasi, mereka butuh kehadiran nyata.

Kalimat itu mungkin bikin tepuk tangan di forum internasional.

Tapi di tenda pengungsian, yang orang tunggu itu bukan martabat bangsa.

Yang mereka tunggu itu:

air bersih,

obat,

logistik,

kejelasan.

Dan ini yang bikin kepala gue akhirnya capek sendiri.

Gue nggak bisa sepenuhnya nyalahin Prabowo.

Tapi gue juga nggak bisa menelan kalimat itu mentah-mentah.

Karena terlalu sering, “kami mampu” diterjemahkan di lapangan jadi:

“Rakyat, tolong bertahan dulu.”

Dan rakyat selalu patuh.

Selalu kuat.

Selalu diminta maklum.

Padahal negara yang benar-benar mampu itu bukan yang berani nolak bantuan,

tapi yang nggak bikin rakyatnya terus-terusan jadi tameng kegagalan kebijakan.

Jadi kalau kepala gue disuruh jujur total, kesimpulan debat internal ini cuma satu:

Kalimat Prabowo itu niatnya bisa positif,

tapi bebannya terlalu berat.

Karena begitu lo bilang “Indonesia mampu”,

lo sedang mengunci diri lo sendiri.

Mengikat janji ke jutaan orang.

Dan janji itu nggak bisa ditebus dengan pidato lanjutan.

Harus dengan kerja yang sunyi.

Cepat.

Tepat.

Dan konsisten.

Kalau tidak, kalimat itu akan berubah fungsi.

Dari simbol kedaulatan,

jadi pengingat kegagalan.

Dan itu yang paling gue takutin.

Bukan karena gue benci.

Tapi karena gue capek berharap lalu kecewa.

Ini bukan serangan personal.

Ini debat di kepala gue sendiri.

Antara pengen percaya,

dan pengalaman yang maksa gue waspada.

Dan jujur aja…

yang menang sementara ini bukan optimisme.

Tapi kehati-hatian.

Karena di negeri ini,

yang paling sering “mampu” itu bukan negara.

Tapi rakyat yang terlalu sering ditinggal.

(*)