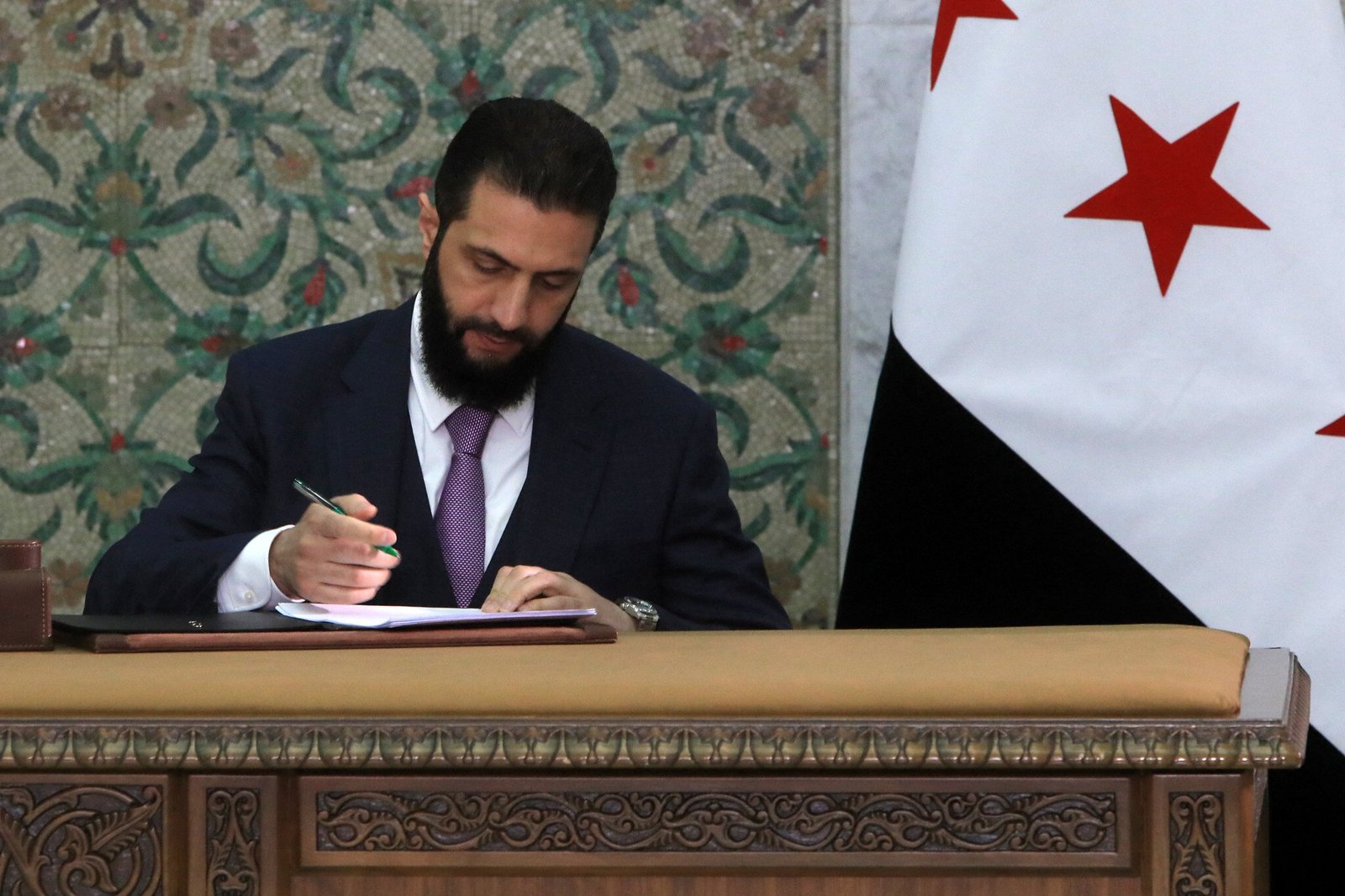

Ketika Ahmad al-Sharaa memimpin revolusi di Idlib dan utara Suriah, gagasan besarnya adalah menegakkan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Ia menginginkan pemerintahan yang menegakkan keadilan, menolak tirani, dan berpegang pada nilai-nilai Islam.

Namun, setelah kemenangan besar atas rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 dan terbentuknya pemerintahan baru di Damaskus, arah politik Al-Sharaa tampak lebih moderat dan pragmatis.

Perubahan ini bukan berarti ia meninggalkan prinsip Islam, tetapi merupakan adaptasi terhadap realitas sosial, politik, dan internasional yang sangat kompleks. Ada beberapa alasan mendasar di balik langkah ini:

- Realitas Sosial: Rakyat Suriah Masih Terpecah dan Belum Siap dengan Sistem Syar’i Penuh

Perang lebih dari satu dekade telah meluluhlantakkan Suriah, baik secara fisik maupun psikologis. Rakyatnya terbelah antara berbagai ideologi: nasionalis, Islamis, sekuler, Kurdi, dan bahkan loyalis lama. Dalam kondisi seperti ini, penerapan syariat Islam secara total tanpa fondasi sosial yang kuat justru berisiko menimbulkan konflik baru antar kelompok.

Al-Sharaa memahami bahwa stabilitas sosial adalah prasyarat penerapan syariat. Melihat kondisi Suriah, Al-Sharaa saat ini menilai bahwa Islam harus ditegakkan “secara bertahap dan dengan hikmah,” bukan dengan paksaan. Dalam pandangannya, sistem pemerintahan harus lebih dulu menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan, barulah syariat bisa hidup secara alami di tengah masyarakat.

- Pertimbangan Politik dan Diplomatik: Menghadapi Dunia yang Curiga

Al-Sharaa menyadari bahwa dunia, terutama Barat masih menyimpan trauma besar terhadap konsep “negara Islam.” Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia menganggap setiap upaya Islamisasi politik di Suriah sebagai potensi ancaman baru seperti ISIS.

Karena itu, dengan mengadopsi sistem demokrasi parlementer transisi, Al-Sharaa ingin menenangkan kekhawatiran global dan menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak ekstrem. Ia ingin memperlihatkan bahwa Islam dan tata kelola modern dapat berjalan berdampingan.

Langkah ini terbukti strategis:

- Sanksi internasional mulai dilonggarkan, terutama sanksi ekonomi yang menghambat rekonstruksi.

- Negara-negara Arab seperti Mesir, Saudi, dan Uni Emirat Arab kembali membuka hubungan diplomatik.

- Eropa mulai meninjau ulang kebijakan isolasi terhadap Damaskus.

Dengan demikian, demokrasi bagi Al-Sharaa bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana taktis untuk membangun legitimasi internasional dan membuka ruang manuver bagi Suriah agar bisa keluar dari kepungan embargo dan tekanan global.

- Kepentingan Ekonomi dan Pemulihan Nasional

Suriah pasca-perang menghadapi kehancuran total: infrastruktur porak-poranda, mata uang runtuh, dan jutaan pengungsi. Untuk membangkitkan kembali ekonomi, Suriah membutuhkan investasi dan bantuan rekonstruksi. Namun, syarat dari lembaga-lembaga donor internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia jelas: negara harus memiliki struktur politik yang inklusif dan representatif.

Dalam konteks ini, sistem demokrasi transisi dianggap jalan tengah. Pemerintahan Al-Sharaa membentuk parlemen sementara, mengizinkan partai politik lokal, dan melibatkan perwakilan suku, minoritas, serta kelompok perempuan dalam kabinet.

Tujuannya bukan mengubah Suriah menjadi negara sekuler, melainkan menunjukkan wajah pemerintahan yang terbuka dan mampu bekerja sama dengan komunitas global tanpa kehilangan identitas Islamnya.

- Faktor Ideologis: Pembelajaran dari Kegagalan Irak dan ISIS

Salah satu alasan paling penting di balik transformasi Al-Sharaa adalah pelajaran dari jihad Irak dan kemunculan ISIS. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kekakuan ideologis dan kebijakan takfiri menghancurkan perjuangan mujahidin dari dalam.

ISIS menegakkan khilafah dengan pedang, tetapi menghancurkan makna jihad dengan kezhaliman dan kekerasan. Al-Sharaa mengambil kesimpulan berbeda: pemerintahan Islam tidak lahir dari deklarasi, tetapi dari keadilan dan rahmat yang dirasakan rakyatnya.

Al-Sharaa menjadikan kisah Umar bin Abdul Aziz sebagai teladan pemimpin yang menegakkan Islam dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, sistem yang diterapkan di Suriah kini bukanlah demokrasi Barat yang sekuler, tetapi model hybrid: demokrasi berbasis nilai-nilai Islam.

- Strategi Jangka Panjang: Demokrasi Sebagai Tahapan Dakwah dan Konsolidasi

Al-Sharaa memandang demokrasi sebagai tahapan strategis (marhalah siyasiyyah) dalam perjalanan menuju masyarakat Islam yang ideal. Ia tidak menolak demokrasi secara mutlak, tetapi menggunakannya untuk:

- Menyatukan berbagai kekuatan politik.

- Mengakhiri fitnah sektarian.

- Membangun struktur pemerintahan yang kuat dan berdaulat.

Bagi Al-Sharaa, tegaknya syariat Islam bukan sekadar mengganti undang-undang, melainkan menegakkan keadilan, amanah, dan kesejahteraan. Dan semua itu dimulai dengan negara yang stabil dan merdeka dari pengaruh asing.

Jadi, pilihan Ahmad al-Sharaa untuk menempuh jalur demokrasi bukanlah bentuk kemurtadan ideologis atau pengkhianatan terhadap jihad, melainkan manifestasi kematangan politik dan kesadaran historis.

Ia menyadari bahwa Suriah tidak bisa dibangun dengan semangat semata, tetapi dengan kebijakan yang bijak dan realistis.

Demokrasi yang ia bangun bukan tiruan Barat, melainkan wadah transisi menuju sistem pemerintahan Islam yang adil, beradab, dan sesuai dengan konteks masyarakat Suriah modern.

Dengan kata lain, Al-Sharaa memilih membangun syariat dengan strategi, bukan dengan slogan. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya menumbangkan rezim, tetapi menegakkan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat Suriah — Muslim maupun non-Muslim. (*)