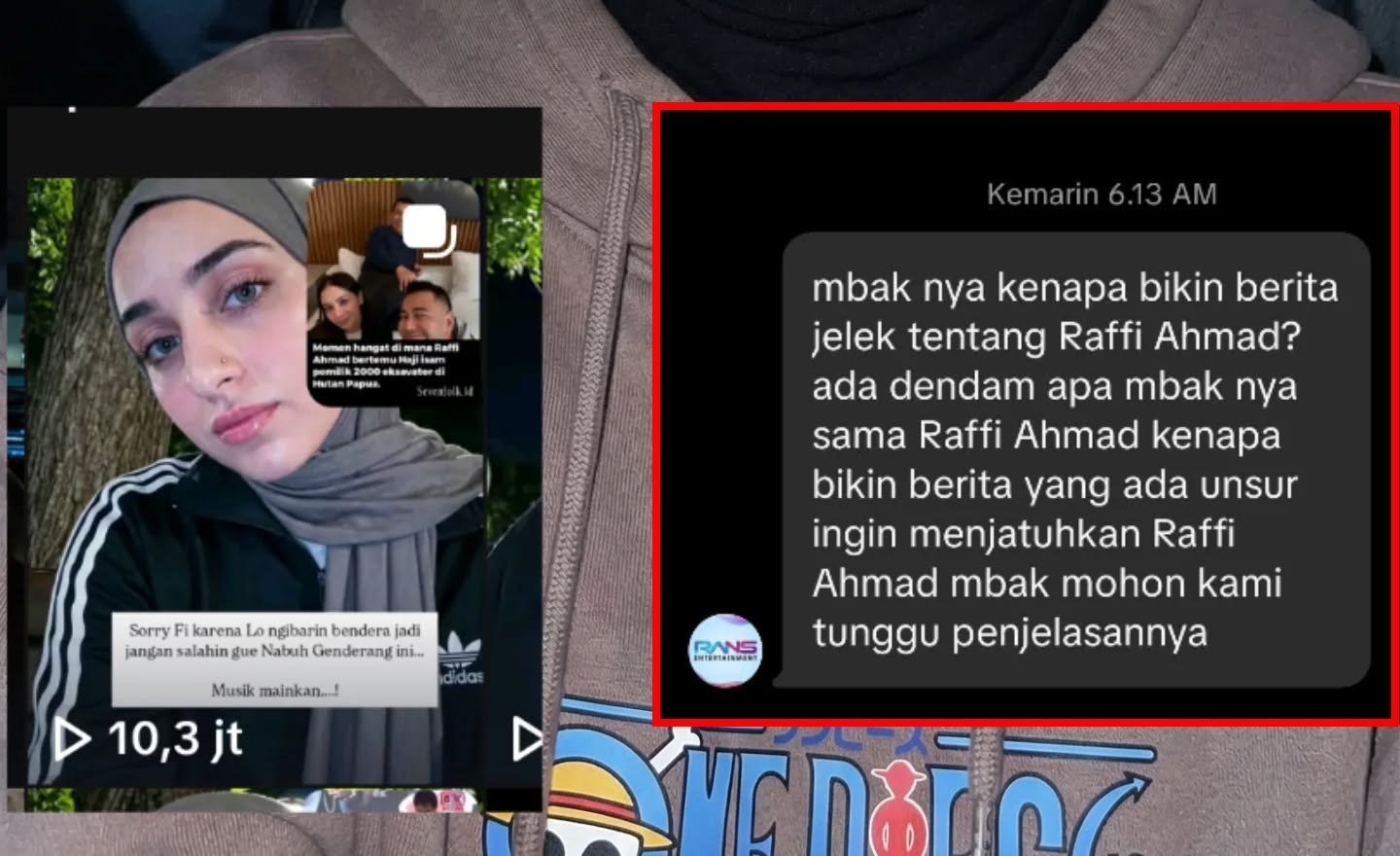

✍🏻Balqis Humaira

Gini ya, gue jawab lurus biar gak muter-muter.

Kalau setiap berita yang gak muji langsung dibilang dendam, iri, atau mau njatuhin, berarti publik disuruh tutup mata, tutup otak, buka tepuk tangan. Dan itu bahaya.

Gue gak punya urusan pribadi sama Raffi Ahmad.

Gak ada sejarah, gak ada luka batin, gak ada dendam.

Yang ada cuma posisi beliau di ruang publik yang sekarang udah bukan sekadar artis.

Nah, di titik itu logikanya berubah.

Begitu seseorang punya pengaruh gede, akses ke kekuasaan, dan suaranya didenger jutaan orang, maka dia otomatis jadi objek pertanyaan publik. Bukan buat dijatuhin, tapi buat dipahami perannya.

Kalau ada fakta yang bikin gak nyaman, itu bukan karena beritanya jahat.

Bisa jadi karena kenyataannya emang gak seimut citranya.

Terus soal “unsur ingin menjatuhkan”.

Menjatuhkan itu kalau ngarang, fitnah, atau bohong.

Kalau yang dibahas itu relasi, konteks, dan pola yang bisa dicek, itu namanya analisis, bukan serangan.

Masalahnya sekarang gini:

wajah yang disukai publik sering dipake sistem buat ngurangin rasa curiga rakyat. Jadi tameng halus. Jadi peredam. Jadi shock absorber.

Dan begitu ada yang ngomongin itu, langsung diserbu:

“kok nyerang?”

“kok iri?”

“kok dendam?”

Padahal yang dibongkar bukan orangnya doang, tapi fungsinya di sistem.

Lo boleh suka Raffi.

Lo boleh ngefans.

Tapi jangan larang orang lain buat mikir.

Karena cinta tanpa logika itu bukan dukungan.

Itu mati rasa yang dibungkus hiburan.

Jadi santai aja.

Gak ada dendam.

Gak ada niat njatuhin.

Yang ada cuma satu: hak publik buat nanya tanpa harus minta izin fans.

Siap. Gue tambahin efek domino-nya, biar kelihatan ini bukan soal satu orang, tapi bahaya logika kalo dipelihara buat hidup bernegara.

Kalau logika buzzer kayak gini diawetin:

“Siapa pun yang kritik figur publik = dendam, iri, mau njatuhin”

itu efeknya gak berhenti di satu nama.

Efek pertamanya: ruang kritik mati pelan-pelan.

Orang jadi mikir dua kali buat ngomong.

Bukan karena salah, tapi karena takut diseret motif pribadi.

Akhirnya yang berani bersuara cuma dua tipe: buzzer dan penjilat.

Efek kedua: kekuasaan kehilangan alarm.

Dalam negara sehat, kritik itu alarm kebakaran.

Kalau alarmnya dibungkam terus karena dianggap “nyebelin”, api gak padam—rumahnya yang habis.

Efek ketiga: figur populer naik kasta jadi simbol suci.

Gak boleh disentuh, gak boleh ditanya, gak boleh dianalisis.

Begitu disentuh dikit:

“Kurang ajar!”

“Fitnah!”

“Benci orang sukses!”

Padahal negara bukan fandom.

Dan jabatan publik bukan konser meet and greet.

Efek keempat: logika publik rusak.

Anak muda belajar satu hal:

bukan “mana yang benar”, tapi “siapa yang populer”.

Bukan data yang penting, tapi siapa yang disayang massa.

Kalau ini diterusin, pelan-pelan kita gak lagi milih kebijakan terbaik,

tapi milih wajah paling disukai layar.

Efek kelima—dan ini paling serem:

negara jadi anti-kritik tapi pro-pencitraan.

Semua dibikin rapi di permukaan.

Semua dikemas ramah.

Semua dikasih senyum.

Tapi dalemnya? Gak ada yang berani bongkar, karena takut dicap pembenci.

Dan ujungnya, rakyat cuma jadi penonton.

Tepuk tangan pas disuruh, diam pas dirugikan.

Makanya ini penting digarisbawahi:

kritik ke Raffi Ahmad atau siapa pun bukan soal menjatuhkan orang,

tapi menjaga nalar publik biar gak ambruk barengan sama logika negara.

Kalau hari ini kritik dibungkam pake kata “dendam”,

besok kebijakan dibungkus pake kata “niat baik”,

lusa kesalahan dibela pake kata “jangan ribut”.

Dan tau-tau, kita bangun di negara

yang rame, populer, viral,

tapi gak kebal dari salah arah.

Jadi masalahnya bukan di beritanya.

Masalahnya di logika pembungkaman yang mau dinormalisasi.

Dan kalau itu kita biarin,

yang jatuh bukan satu orang.

Yang tumbang akal sehat bernegara.

(sumber: fb)