Oleh Lyse Doucet

Kepala Koresponden Internasional BBC

Pada hari pertamanya kembali menjabat sebagai presiden, Donald Trump langsung menyita perhatian dunia.

“Tidak ada yang akan menghalangi kita,” katanya lantang, disambut tepuk tangan bergemuruh, saat menutup pidato pelantikannya di tengah dinginnya musim dingin Washington, setahun lalu. Saat itu, banyak yang menganggapnya sekadar retorika khas Trump. Kini pertanyaannya berubah. Apakah dunia gagal menangkap sinyal bahaya sejak awal?

Dalam pidato tersebut, Trump secara halus menghidupkan kembali doktrin manifest destiny, keyakinan abad ke-19 bahwa Amerika Serikat ditakdirkan secara ilahi untuk memperluas wilayahnya dan menyebarkan nilai-nilainya. Kala itu, sasarannya adalah Terusan Panama.

“Kita akan mengambilnya kembali,” ucapnya tegas.

Hari ini, nada dan tekad yang sama diarahkan ke Greenland.

“Kita harus memilikinya.”

Bukan lagi sekadar wacana. Ini adalah pernyataan yang muncul di tengah dunia yang rapuh dan sarat risiko.

Sejarah Amerika memang dipenuhi invasi, pendudukan, dan operasi rahasia untuk menggulingkan rezim di berbagai belahan dunia. Namun dalam seratus tahun terakhir, belum pernah ada presiden AS yang secara terbuka mengancam akan merebut wilayah sekutu lamanya dan memerintahnya bertentangan dengan kehendak rakyatnya sendiri.

Belum pernah pula ada pemimpin AS yang sedemikian gamblang menabrak norma politik global dan mengguncang aliansi-aliansi yang menopang tatanan dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Aturan lama tampaknya dilanggar, dan tidak ada konsekuensi.

Trump kini kerap disebut sebagai presiden Amerika paling “transformatif”. Para pendukungnya menyambutnya dengan sorak sorai, sementara ibu kota-ibu kota dunia lain merespons dengan kecemasan. Di Moskow dan Beijing, reaksinya justru sunyi, sunyi yang penuh perhitungan.

“Ini adalah pergeseran menuju dunia tanpa aturan,” peringatan keras Presiden Prancis Emmanuel Macron di Forum Ekonomi Dunia di Davos. “Hukum internasional diinjak-injak, dan satu-satunya hukum yang tersisa adalah hukum pihak terkuat dengan ambisi imperialis yang bangkit kembali.”

Macron tidak menyebut nama Trump. Namun pesan itu jelas.

Kekhawatiran global kini meluas, dari potensi perang dagang yang menyakitkan hingga skenario terburuk, yakni ancaman terhadap keberlangsungan NATO, aliansi militer berusia 76 tahun, jika Trump benar-benar mencoba merebut Greenland dengan kekuatan militer.

Di Washington, para pendukung Trump semakin agresif mendorong agenda America First yang secara terbuka menentang tatanan multilateral pasca-Perang Dunia II.

Ketika BBC menanyakan apakah pencaplokan Greenland akan melanggar Piagam PBB, anggota Kongres Partai Republik Randy Fine menjawab tanpa ragu. “PBB telah gagal total menjaga perdamaian dunia. Terus terang, melakukan kebalikan dari apa yang mereka inginkan mungkin justru hal yang benar.”

Fine bahkan telah mengajukan rancangan undang-undang bertajuk Greenland Annexation and Statehood Act ke Kongres.

Lalu bagaimana sekutu-sekutu Amerika harus bersikap, ketika tampaknya hampir tidak ada yang mampu menahan laju Trump?

Selama setahun terakhir, diplomasi global dipenuhi upaya mencari rumus menghadapi presiden AS yang terkenal sulit diprediksi. Ada yang berpegang pada mantra lama, anggap serius tapi jangan ditelan mentah-mentah. Ada pula yang yakin semua bisa diselesaikan lewat dialog.

Pendekatan itu sempat bekerja, sebagian, dalam menyatukan Eropa menghadapi invasi Rusia ke Ukraina. Namun Trump sendiri terus berubah-ubah. Satu pekan terdengar pro-Rusia, pekan berikutnya condong ke Ukraina, lalu kembali lagi.

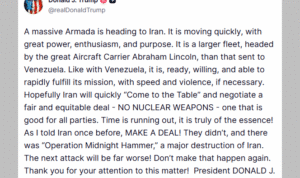

Sebagian diplomat melihatnya sebagai gaya negosiasi ala pengusaha properti New York, ancaman maksimal untuk memaksa konsesi. Hal serupa terlihat dalam sikapnya terhadap Iran, retorika keras yang selalu menyisakan opsi militer.

“Dia tidak berbicara seperti politisi tradisional,” ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. “Dia bicara, lalu bertindak.”

Rubio berusaha meredam kekhawatiran dengan menekankan bahwa Trump ingin membeli Greenland, bukan menyerangnya. Menurutnya, ketertarikan Trump pada pulau itu sudah ada sejak masa jabatan pertama sebagai bagian dari strategi menghadapi China dan Rusia di Arktik.

Namun satu hal sulit dibantah. Trump percaya kekuatan adalah kebenaran.

“Dia adalah figur yang memahami transaksi dan kekuasaan brutal, kekuasaan ala mafia,” kata Zanny Minton Beddoes, pemimpin redaksi The Economist. “Dia tidak melihat nilai aliansi, tidak peduli pada Amerika sebagai gagasan atau seperangkat nilai.”

Trump sendiri tidak menutupinya. “NATO sama sekali tidak ditakuti Rusia atau China,” katanya kepada New York Times. “Kami yang ditakuti.”

Padahal, jika soal keamanan yang dipersoalkan, AS sudah memiliki pasukan di Greenland dan berdasarkan perjanjian 1951 dapat menambah kehadiran militernya kapan saja.

Namun Trump merumuskannya lebih sederhana. “Saya perlu memilikinya.”

“I like to win,” katanya berulang kali. Dan semakin banyak bukti bahwa inilah inti kebijakannya.

Di dunia internasional, upaya untuk menormalkan Trump, yang oleh Edward Luce dari Financial Times disebut sane-washing, terus berlangsung. Para pemimpin dunia datang membawa pujian, hadiah, dan diplomasi personal, berharap bisa melunakkan sikapnya.

Kadang berhasil, kadang tidak.

Trump memang mencetak terobosan, seperti gencatan senjata sementara di Gaza dan pembebasan sandera Israel, hasil dari tekanan diplomatiknya yang keras terhadap Netanyahu dan Hamas. Namun itu bukanlah awal perdamaian abadi.

Tahun lalu, kebijakan Trump dibungkus narasi manifest destiny. Tahun ini, ia tampak menghidupkan kembali Doktrin Monroe versi baru, bahkan dijuluki sebagian pengamat sebagai Doktrin Donroe.

Amerika, dalam pandangannya, berhak bertindak sesuka hati di halaman belakangnya dan di luar itu demi kepentingan nasionalnya.

Di Eropa, respons masih terpecah. Macron mengancam bazoka dagang Uni Eropa. Italia berbicara tentang kesalahpahaman. Inggris berusaha menyeimbangkan pembelaan terhadap kedaulatan Greenland dengan hubungan personal yang dijaga hati-hati oleh Perdana Menteri Keir Starmer.

Sementara itu, Trump dengan santai mempublikasikan pesan-pesan pribadi dari para pemimpin dunia yang mencoba merayunya.

Di seberang Atlantik, Kanada pun waspada. Ancaman aneksasi kembali mencuat ketika Trump mengunggah peta belahan barat yang dipenuhi bintang dan garis merah-putih Amerika Serikat.

“Kita harus menerima dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan,” kata Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

Di Davos, Carney menyimpulkan situasi global dengan kalimat yang mengena. “Kita sedang berada di tengah sebuah retakan, bukan transisi.”

Ketika ditanya apa yang bisa menghentikannya, Trump menjawab singkat.

“Moral saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya.”

Kini, armada sekutu berusaha membujuk, merayu, bahkan menekan agar Trump berubah pikiran.

Namun kali ini, tidak ada jaminan mereka akan berhasil.

Komentar