✍🏻Ruly Achdiat Santabrata

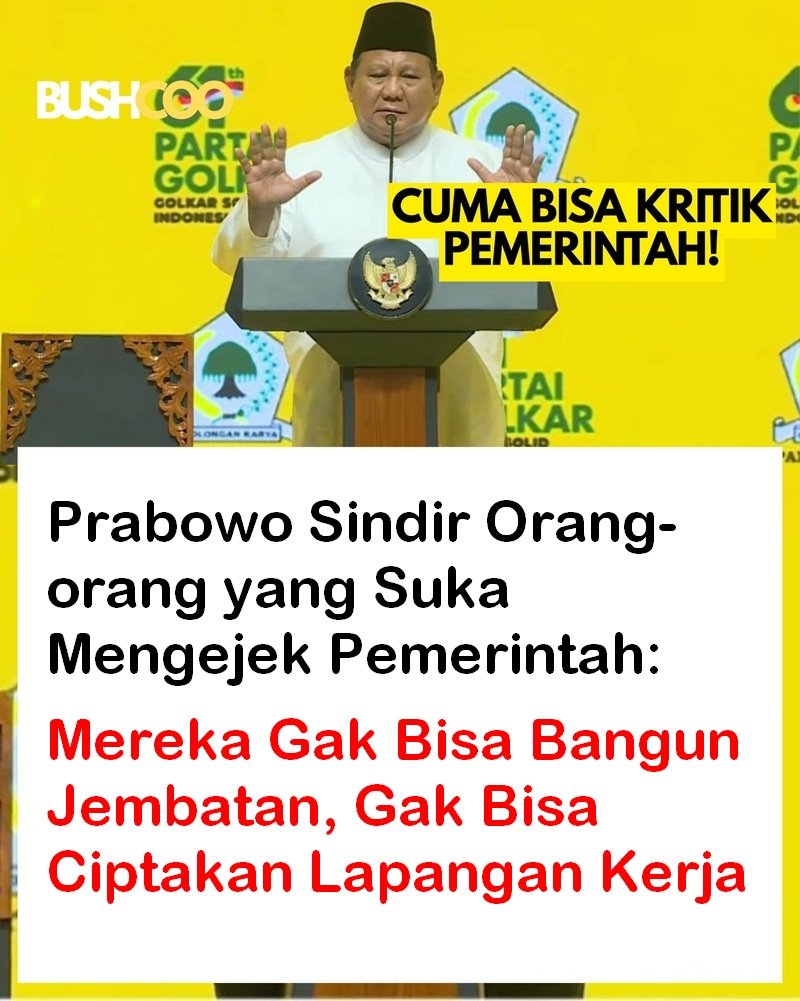

Pidato Prabowo di HUT Golkar ke-61 (5 Desember 2025) mencuri perhatian saya. Kali ini beliau “prihatin” sama “orang-orang pintar” yang katanya cuma bisa mengkritik pemerintah, tapi tidak bisa bikin jembatan, tidak bisa jamin beras ada, tidak bisa jamin elpiji, tidak bisa apa-apa.

Gaya bicaranya memang khas: berulang-ulang, emosional, penuh sindiran. Teknik ini sudah dipakai sejak kampanye 2014 — terbukti ampuh membakar semangat pendukung, tapi untuk presiden berusia 74 tahun, sering kali malah terlihat kekanak-kanakan.

Intinya satu: dia kesal. Kritik dianggap mengganggu kerja pemerintah yang sedang “berjuang untuk rakyat”.

Tapi mari kita jujur saja. Dalam demokrasi, yang wajib diawasi ketat justru orang yang pegang kuasa — yang menguasai anggaran Triliunan (APBN), tentara, polisi, dan kebijakan yang menentukan hidup jutaan orang.

LSM, akademisi, wartawan, atau warganet biasa memang tidak punya kuasa untuk membangun jalan tol atau menggratiskan makan siang anak sekolah. Tugas mereka satu: memastikan kekuasaan itu tidak diselewengkan.

Namanya checks and balances.

Prabowo sebenarnya paham betul konsep ini. Hanya saja dia memilih memutarbalikkan logika: segelintir kritik yang memang tidak solutif dibesar-besarkan, lalu dijadikan tameng untuk mendiskreditkan semua kritik. Tekniknya klasik: strawman + whataboutism.

Daripada menjawab substansi — misalnya kenapa program Makan Bergizi Gratis penuh temuan korupsi, kenapa efisiensi anggaran malah memangkas bansos, atau penanganan bencana — lebih gampang menyerang orangnya:

“Kalian cuma bisa kritik doang.”

Cara ini memang jitu untuk basis pendukung yang sudah curiga sama “elit kota” atau “LSM antek asing”. Tapi bagi yang masih percaya pada demokrasi sehat, ini terdengar seperti penolakan terhadap akuntabilitas.

Seharusnya, kalau memang ingin memahami kritik dan akar masalahnya, Prabowo bisa membentuk tim evaluasi independen, membuka saluran informasi yang kredibel, atau minimal menjawab substansi dengan data dan fakta — bukan dengan emosi dan pengulangan.

Bukan malah memilih gaya “saya kerja keras, kalian diam saja”.

Mungkin karena koalisinya terlalu gemuk (84% kursi DPR), mungkin karena trauma puluhan tahun jadi bahan kritik, atau mungkin karena ingin semua program jalan mulus tanpa hambatan.

Yang pasti, menganggap kritik sebagai “gangguan” bukan tanda demokrasi yang matang — justru tanda sebaliknya.

Jadi bukan Prabowo tidak paham. Dia paham betul.

Cuma dia memilih berpura-pura tidak paham, supaya lebih mudah meminta rakyat untuk diam dan percaya begitu saja.

Demokrasi yang sehat tidak pernah takut dikritik. Yang takut dikritik, itulah yang paling perlu diawasi.

(*)

Komentar