Oleh: Fahmi Hasan Nugroho

Secara fikih, kita memakai uang fiat a.k.a uang kertas ini bukan karena kondisi darurat, tapi karena memang alat tukar itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia, ia bisa dibuat dari apapun selama manusia sepakat menggunakannya dan ada paksaan dari otoritas.

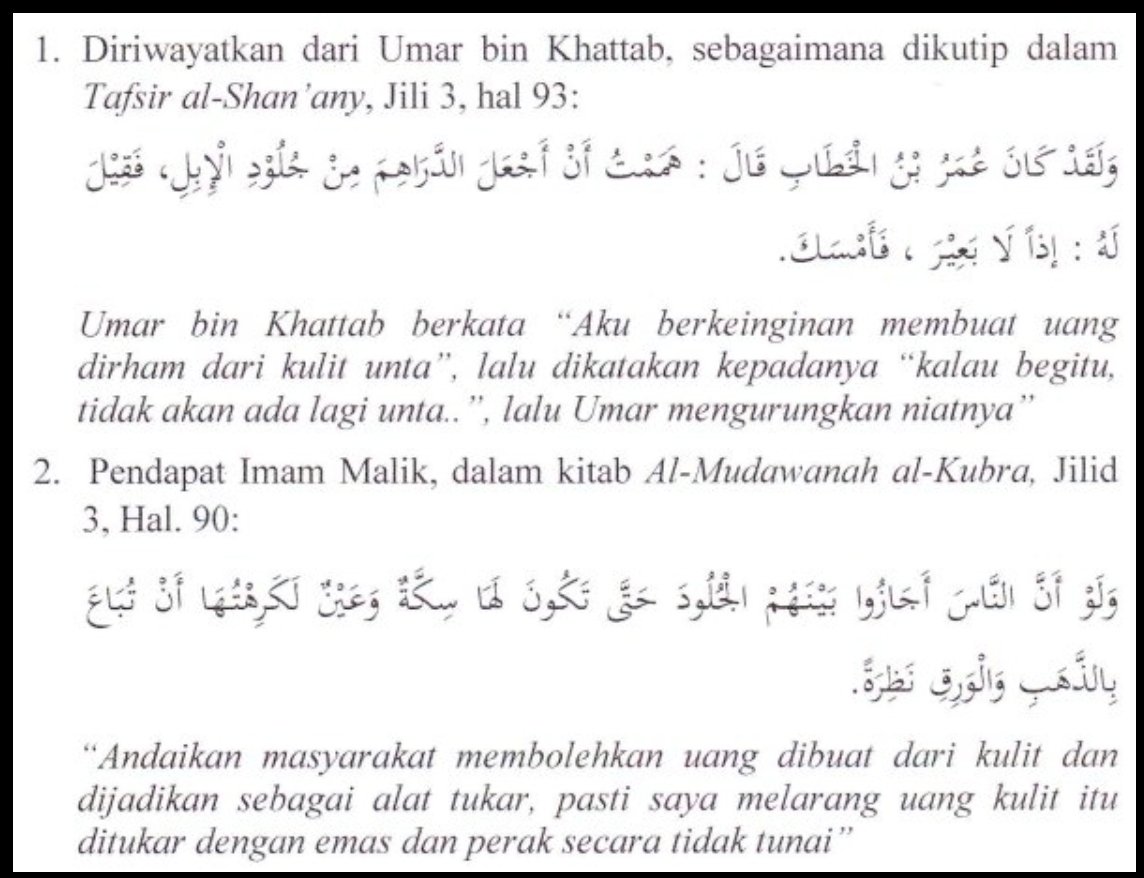

Kemarin saya sempat menulis bahwa Umar b. Khaththab punya ide agar membuat uang dari kulit, namun para sahabat saat itu tidak setuju karena jika uang itu “mudah dibuat” maka orang akan membuatnya sendiri sehingga nanti tidak akan ada lagi unta yang tersisa karena diburu agar kulitnya dijadikan uang.

Pandangan umar ini dilandasi atas apa yang ditulis di paragraf awal tadi, bahwa alat tukar itu tergantung penerimaan masyarakat dan ketentuan dari otoritas. Jika uang harus berbentuk emas dan perak, Umar tak akan mungkin punya pemikiran semacam itu.

Hal yang sama juga menjadi landasan berpikir Imam Malik di bawah ini.

Beliau menjelaskan bahwa jika saja manusia menggunakan uang dari kulit maka hukum alat tukar yang sebelumnya ada di emas dan perak akan berlaku juga pada uang dari kulit tersebut, yaitu riba.

Meski kejadian itu memang tidak pernah terjadi, namun inti pandangan Imam Malik adalah bahwa apapun yang digunakan manusia sebagai alat tukar maka hukum riba akan berlaku baginya.

Dalam riba Nasi’ah Mazhab Syafi’i memang berbeda sendiri dari mazhab lain, Imam Nawawi menyatakan dalam al-Majmu’ bahwa tidak berlaku hukum riba pada fulus atau uang tembaga meski ia berlaku dan ditransaksikan sebagaimana emas dan perak.

Namun para ulama kontemporer kini tidak menggunakan pandangan Mazhab Syafi’i ini.

Maka dalam contoh sebelumnya saya sebutkan transaksi menukar pecahan uang rupiah yang biasa dilakukan ketika menjelang lebaran itu harus sama nilainya, tukar 200ribu ya recehnya harus 200ribu juga, karena jika tidak sama maka akan masuk ke dalam riba nasi’ah. (*)