✍🏻Rahmatul Husni

Ketika saya bicara soal gaji dosen, saya sebenarnya tidak sedang protes soal gaji pribadi. Yang saya sentil adalah kebijakan sistemik yang secara perlahan memiskinkan guru dan dosen di Indonesia.

Bukan soal “saya kurang” atau “saya merasa tidak cukup”, namun tentang bagaimana negara menempatkan profesi pendidik dalam skema pembangunan dan pewaris peradaban.

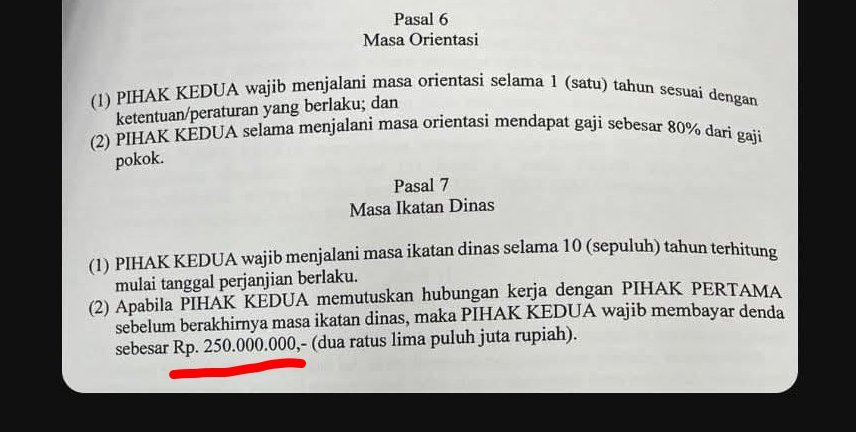

Kalau melihat unggahan ini (lihat gbr atas), problemnya makin terang. Bahkan bukan sekadar “gaji kecil”, melainkan relasi kerja yang timpang dan eksploitatif secara struktural.

Pertama, soal gaji.

Rp 2,6 jutaan untuk dosen di PTN, dengan beban Tri Dharma (mengajar, meneliti, mengabdi), jelas bukan angka yang mencerminkan investasi negara pada intelektualnya.

Bahkan secara rasional ekonomi pun, ini jomplang. Biaya pendidikan S1–S3 yang ditempuh seseorang bisa ratusan juta, tapi “imbal balik” institusionalnya tidak sebanding.

Maka komentar “lebih mahal biaya kuliahnya daripada gajinya” itu ada benarnya. Memperlihatkan potret kegagalan sistem menghitung nilai manusia terdidik.

Kedua, masa orientasi setahun dengan gaji 80%.

Ini menarik. Di sektor lain, orientasi biasanya bertujuan adaptasi, bukan pengurangan hak. Kalau sejak awal dosen diposisikan sebagai “tenaga murah percobaan”, maka jangan heran jika profesi ini makin tak diminati generasi muda terbaik.

Ketiga, ikatan dinas 10 tahun dengan denda 250 juta.

Di sinilah problem etisnya paling tajam. Negara atau institusi ingin “mengikat” SDM unggul, bukan dengan cara memuliakan melainkan mengancam. Tidak dengan kesejahteraan, tapi dengan penalti. Well, jelas ini penyekapan profesional.

Ironi besar, bukan?

Kita ingin pendidikan maju, namun memperlakukan pendidik seperti beban biaya.

Kita ingin dosen loyal, tapi tidak memberi alasan rasional dan bermartabat untuk setia.

Kita ingin mutu naik, tapi memiskinkan orang-orang yang seharusnya menjaga mutu itu.

Kalau ada yang masih bilang,

“Kalau gajinya kecil, ya itu sih salah sendiri, salah pilih profesi.”

Justru itulah salahnya berpikir.

Saya pribadi bisa “keluar” dari problem itu karena akhirnya punya banyak sampingan. Tentu karena dinafkahi suami juga. Dosen-dosen lain yang bertahan, umumnya sama. Menulis, mengajar di berbagai tempat, menjadi narasumber semua itu membantu untuk bertahan dan berkembang. Tapi realitasnya, tidak semua guru dan dosen punya akses, jejaring, atau peluang yang sama. Masih sangat banyak yang bergelut dengan kebutuhan hidup dasar, dari kontrakan, sekolah anak, hingga biaya kesehatan.

Ketika pendidik terus-menerus dipaksa sibuk bertahan hidup, jangan heran kalau fokus mereka dalam mendidik ikut terkikis. Bukan karena mereka tak peduli, melainkan karena sistem membuat mereka harus memilih antara idealisme dan isi dapur. Maka seharusnya, yang perlu dikritik bukan manusianya, melainkan kebijakannya.

Bangsa yang ingin maju, namun menyepelekan kesejahteraan pendidiknya, sejatinya sedang menabung kemunduran. Pelan-pelan, tapi pasti.

*sumber: fb

Komentar