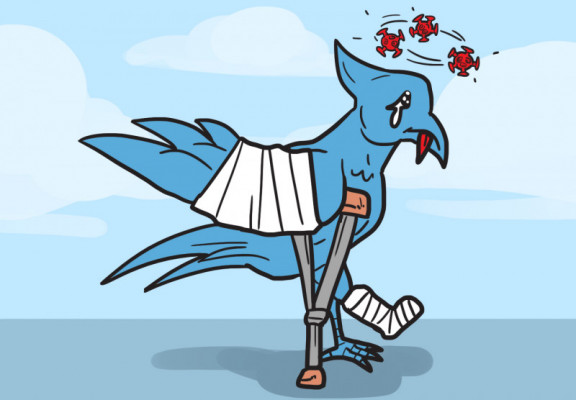

Gundah Garuda

Oleh: Dahlan Iskan

Perasaan saya campur-aduk Minggu sore lalu. Yakni ketika untuk kali pertama kembali naik pesawat. Setelah lebih dua tahun grounded akibat Covid-19.

Gundah-gulana itu membolak-balik kalbu. Sejak berangkat, sampai di bandara, di atas pesawat, pun ketika tiba. Sepanjang penerbangan yang terpikir hanya Garuda, Garuda, Garuda. Untung ini penerbangan pendek. Hanya dari Surabaya ke Jakarta.

Kegundahan itu karena –antara lain– saya pilih naik Garuda. Tepatnya, teman saya yang memilihkan.

Saya sempat kesasar: ke terminal 2 Bandara Juanda. Di situlah dulu Garuda menjadi rajanya. Dari jauh sudah terlihat sepi. Tapi tetap bersih. "Garuda sudah tidak di sini lagi?" tanya saya kepada petugas yang kelihatannya sedang melakukan kontrol.

"Sudah dua tahun pak," jawabnya. "Semua disatukan di terminal 1," tambahnya.

Kami pun balik kucing. Ketika membayar di loket parkir saya bertanya: kok loketnya buka, memangnya ada yang datang ke sini?

"Kadang ada. Untuk pesawat carter," jawabnya.

Berarti hanya sesekali saja. Dengan jumlah penumpang sangat terbatas. Betapa kesepian penjaga loket itu.

Di Surabaya, jarak terminal 2 dan 1 berjauhan, berseberangan. Dipisahkan oleh runway. Harus memutar jauh. Tapi lalu-lintas sepi.

Terminal 2 itu dibangun demi Garuda. Agar tidak tercampur dengan Lion Group yang terus berkembang. Investasi baru terminal 2 –yang sepenuhnya menggunakan uang Angkasa Pura didedikasikan untuk kehormatan Garuda.

Betapa kasihan PT Angkasa Pura. Demi Garuda investasinya tidak mendapatkan return yang memadai.

Masih ada investasi yang lebih baru. Untuk memperpanjang terminal 1. Agar terminal haji dan umrah di terminal tambahan itu.

Baru saja selesai, langsung terjadi pandemi. Sepi.

Sekarang di terminal perpanjangan itulah semua penerbangan dilayani. Toh jumlahnya tidak banyak lagi. Sekalian terminal lamanya diperbaiki.

Hari itu hanya ada dua penerbangan Garuda untuk Jakarta-Surabaya. Kali ini bukan lagi karena pandemi. Sedih sekali. Teringat dulu, hampir setiap jam.

Pun jenis pesawatnya. Di jadwal penerbangan saya itu biasanya menggunakan Airbus A330-800 neo. Yang baru. Yang berbadan lebar. Diganti menjadi Boeing 737.

Saya memakluminya. Sepenuh hati.

Di sepanjang koridor menuju pesawat beberapa petugas mendekati saya. Setengah berbisik ia bertanya: bagaimana Garuda pak?

"Anda lebih tahu," jawab saya lirih.

Memasuki pesawat saya sapa Menhub Budi Karya Sumadi yang duduk di kursi paling depan.

Dua tahun lebih saya tidak memasuki pesawat seperti ini. Tapi ''rasa Garuda''-nya masih sama. Masih elegan. Bergengsi. Keramahan pramugarinya juga masih yang dulu. Di dinding depannya juga masih menempel tanda penghargaan itu: Garuda sebagai penerbangan terbaik di dunia –untuk kelas ekonominya.

Juga masih tepat waktu.

Masih pula ada sajian –air dan roti.

Sepanjang penerbangan perasaan aneh muncul dari sanubari: rasa kasihan dan simpati. Kebanggaan lama seperti muncul kembali. Menguasai sanubari. Mungkin karena cuaca di musim hujan ini lagi baik. Tidak ada guncangan sama sekali. Akankah seluruh kebanggaan itu berakhir?

Garuda masih punya waktu 30 hari lagi untuk bersepakat atau tidak bersepakat dengan penggugat pailitnya. Kalau sepakat Garuda masih punya kemungkinan hidup lagi. Kalau tidak sepakat pengadilan yang memutuskan: pailit.

Posisi Garuda kuat: bisa mengancam akan memperkarakan mereka soal korupsi masa lalu. Untuk bisa mengulur jangka pembayaran dan mendapatkan tarif sewa yang lebih murah. Juga kuat karena pasar domestik Garuda sangat besar.

Posisi Garuda lemah: dunia penerbangan di Amerika sudah nyaris pulih. Mereka butuh banyak pesawat.

Sepanjang penerbangan saya membayangkan apa yang dilakukan Garuda di sisa waktu yang pendek ini.

Pesawat pun siap-siap mendarat di Jakarta. Saya lihat A330-800 neo parkir sendirian. Di apron. Tanpa tangga. Berarti tidak sedang disiapkan terbang.

Itulah yang harusnya saya naiki tadi. Sekaligus saya ingat: itulah jenis pesawat yang paling tidak laku di antara produk-produk Airbus. Hanya empat penerbangan yang membelinya: Uganda Airlines, Air Greenland, Kuwait Airways, dan Garuda.

Uganda membeli 2 unit, Greenland 1 unit, Kuwait 8 unit, dan Garuda 4 unit –tiga di antaranya sudah dioperasikan. Kebanyakan perusahaan penerbangan membeli yang seri A330-900 neo yang lebih panjang. Bisa memuat penumpang lebih banyak tapi jarak terbangnya lebih pendek.

Sore itu saya lihat ada tiga pesawat asing yang menempel di belalai terminal: Qatar, Saudi, dan satu lagi tidak terlalu jelas. Senja sudah lebih gelap.

Maka ketika saya memasuki terminal 3 lampu-lampu sudah menyala. Sepanjang koridor yang panjang itu semua iklannya sama: G20, Indonesia, 2022. Indonesia memang menjadi presidensi G20 sekarang ini –20 negara dengan GDP di atas USD 1 triliun. Bangga.

Terminal 3 ini masih terasa begitu baru. Begitu besar. Begitu bersih. Dengan hiasan-hiasan dinding yang berkelas. Banyak karya seni dan kreasi di situ. Semua menarik untuk foto-stop.

Itulah terminal besar yang dibangun secara khusus: untuk menempatkan Garuda lebih terhormat dibanding perusahaan penerbangan mana pun. Waktu itu yang kita pikirkan Garuda, Garuda, Garuda. Harus mengalahkan Singapore Airlines setidaknya pun hanya di satu bidang.

Boleh dikata Angkasa Pura habis-habisan mengerahkan dana, agar Garuda yang mendapat nama.

Maka sepanjang langkah menyusuri terminal 3 saya banyak mendongak: siapa ya yang akan "memiliki" terminal 3 ini nanti?

Pun kalau Garuda masih bisa selamat. Terminal ini masih terlalu besar untuk Garuda –setidaknya untuk 10 tahun ke depan.

Ataukah ini akan menjadi "milik" Pelita Indonesia? Yang izin penerbangan berjadwalnya sudah keluar? Yang segera mendatangkan 40 pesawat dari luar negeri –dengan tarif sewa lebih murah dari Garuda?

Pesawat itu, bahkan, sebagian sudah ada di Jakarta. Masih polos. Belum dicat warna Pelita. Juga belum ada logo apa-apa.

Sampai keluar bandara perasaan saya masih gundah gulana.

(Disway)